●御来店

●あけましておめでとうございます

2017年酉歳の幕開けです。

当主となって事初めは常光庵(五十三日堂)に籠り、除夜の鐘を聞きながら歳を迎えるとから始まります。

五十三日堂・・先代が名づけられました。初発意が生まれた時、53日間この御堂に参り祈念すると成就する。

大都流一門の精進を願い、有縁の皆さまの無事を一心に祈念致します。

肌を突き刺す寒さの中、一心に神仏に祈念致しておりますと、何時しか心冴え自身の汚れや慢心が消え去っていくのが

わかります。

我が流派大都流の道のりは、入門を許され徒弟制度に入り五年から八年で許された者に法被(棟梁資格)が授与されます。

その後、研鑽精進され境を超えた者のみに 秘伝書が下げ渡されその者たちが次の当主としての師格を得ることになります。

当主は、その死を自覚し、目を落とす数日以内に{次}を云い渡さなくては成りません。

当主は最後に次の当主に対し、奥秘伝が伝授され息を引き取られます。

この厳しい修行の中で、世間の誘いから逃げ出した者、自身の願いの中途半端さに気付いた者、いろいろな事情で途中下車

する子供たちが居ることも事実です。

迷いながら歯を食いしばり何度も何度も握りしめた爪がめり込みながらも耐えてる子供たちが居る事、これも事実です。

「願うものには門を開けておきなさい。救ってあげなさい。」

先代、勉の晩年の口癖でした。

宮大工という一大工の方便で私たちは救われる道を歩ませて頂いてます。

どうか皆さま、今年も素晴らしき出会いと神仏の縁を願います。

大都流 三十二代当主 西嶋靖尚 鳳雲

謹礼

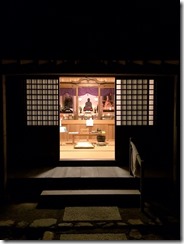

~常光庵(五三日堂)~

●平成28年度御礼

平成28年もあと残すところわずかとなりました。

今年お世話になったお施主様方の皆様本当に有難うございます。

皆様の良き御縁にて私達一門も一歩づつではありますが成長させていただきました。

全国から若い子供たちが宮大工の道を目指し厳しい門をくぐり抜けこの世界で生きていこうと日々精進致しております。

この頃になりますと先代の教えを想い出します。

「子供たちはこの大工道に希望や夢を抱いて入ってくる。親にも叱られたことのない日々を毎日送る。

器用な子もいればどうしようもなくゆっくりと感の鈍い子もいる。みなそれぞれ一応に癖もある。

そんな弟子たちが日々の修行の中で、何度でも挫折を味わい辛く苦しい時期が必ずやってくる。

逃げ出したくなることもあるわな。 それでもこんな気持ちを引き止めさせてくれるものは何かわかるか?

親方が諭しても、当主がうんちく並べても意味はない。自身の気持ちを奮い立たせるのはただ一つ。

それはこの道に入った時の{願い}これのみが生きる糧となる。

我が道、大都流は素晴らしい、全ての人たちが救われる道なんじゃ・・・。

年末年始事はじめ、神仏の中で生かせていただいている自分たちは、この機にもう一度己に問いかけて

道を歩むことが大事である。 」

皆様、どうかよきお歳をお迎えください。

宮大工大都流三十二代 西嶋 靖尚 鳳雲 合掌

~先代三十一代目 西嶋 勉 臥龍~

●研修旅行

●あけましておめでとうございます

平成二十八年の幕開けです。

昨年も皆様に助けていただきこの激動の一年をおくることができました。

本当に感謝です。

お陰様で弟子たちも、厳しい修行の中、日夜大工道に励んでおります。

昨年、出雲から一人の若者が入弟しました。

歳は十七才、右も左も何も分からずに兄弟子たちに日々叱咤されながら寮生として

親方の言いつけを守り懸命に修行しております。

彼の願いは日本一の宮大工になることです。

同年代の若者たちが学生時代をおくっている最中、暑い日も寒い日も愚痴一つ言わず叱られても

ただただ「ありがとうございます」の返答のみでの行してます。

今は同年代の中「一職人」としか扱われないでしょう。

でも、これからの彼の精進によりきっと世の中がこの子を必要とする時代が来ると私は確信してます。

欲望の入り乱れたこの世に一つのことを続けることは並大抵の精神力では難しいと思います。

私たちの天命は宮大工です。

ありがたいことにこの命を賜りました。

本年も先師、先代から受け継がれた流派 大都流の命に従って精進してまいります。

どうか皆様、お助けください。

平成二十八年一月一日

宮大工大都流 三二代当主

西嶋靖尚 鳳雲 謹白

●御礼

今年も皆様のお陰をもちまして無事年の瀬を迎える事が出来ました。

振り返りますと、古き御縁のお施主様から助けられ、新しき歴史を創ろうと佛縁を賜ったお施主様方・・

本当に有難うございました。

私達宮大工はどの様な時代の変化があっても願いは一つです。

宮大工という手段をもって世の為人の為に尽くしていく事が責務です。

その為に日々精進し厳しき修行に耐えています。

若き弟子たちがその機会を与えていただけるのは全てのお施主様方です。

本当に、有難い事です。

年末大掃除も終え恒例のそば喰い大会にて本年を締めくくらせていただきました。

それぞれの弟子達は南は九州大分へ東は名古屋、山口、島根、高知、香川へと親元へ帰省しました。

どうか皆様、良いお年をお迎え下さいませ。

ありがとうございました。

宮大工 大都流 三二代

西嶋 靖尚 鳳雲 拝

●徒然

先日、テレビ番組で京都石清水八幡宮に大津市国分「国分聖徳太子会」から145年ぶりに聖徳太子像が里帰りされという記録を観ました。

その中で、像お守りされてきた太子会の理事長守主の眞田拡光さんがこんなお話をされておられます。

「太子さんがお元気でいらっしゃるか気になりまして・・」

太子様を自分のお子様のようにお話されていたのがとても印象的でした。

映像からとてもお優しい可愛い素敵な太子さまだなぁとほのぼのさせていただいた。

私達流派にも先代31代目が生涯祈念したお堂があります。

佐用郡佐用町下三河に有る 下三河常光庵です。

お堂には正面に阿弥陀様左にお不動様、右手にお大師様が座されておられます。

小さな古びた仏様たちですが、先代や村の人々が大切にお守りしてきた堂です。

この庵は別の意味で大切なお堂です。

高弟となり宮大工大都流の秘伝書を伝授する場所が一つ、年を越す時に当主がその一年の平和と弟子達の精進を願う{道場}であります。

先代がよく申しておりました。

「川にある石ころも、山に生える木々もこの自然界で神仏となられるものは沢山おられる。願いの場はお堂にあらず。今此処にある」

守主の眞田拡光のお姿とお話をお聞きしてどんな世界でも継続と慈愛とは如何に大切なものか・・深く感銘を受けました。

里帰りされたお太子さま、宗教を超えて世界の人々をお救いいただきたいと不肖西嶋思うばかりです。

http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20151031000035